Durée

2 ans – 4 semestres – 2 600 h dont 1 200 h encadrées

Diplôme

Diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (DEA)

Valeur

120 ECTS

Enseignement

5 domaines d’études et 10 unités d’enseignement (UE) dont 4 consacrées au projet d’architecture

Séjour d'études

Mobilité d’études à l’étranger possible (1 ou 2 semestres)

Stage

1 stage de 2 mois obligatoire

Le deuxième cycle conduit au diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (DEA).

Il doit permettre à l’étudiant de maîtriser :

- une pensée critique relative aux problématiques propres à l’architecture ;

- la conception d’un projet architectural de manière autonome par l’approfondissement de ses concepts, méthodes et savoirs fondamentaux ;

- la compréhension critique des processus d’édification dans leurs rapports à divers contextes et échelles et en référence aux différents usages, techniques et temporalités.

Le deuxième cycle prépare l’étudiant aux différents modes d’exercice et domaines professionnels de l’architecture ainsi qu’à la recherche en architecture.

L’exercice de la maîtrise d’œuvre en nom propre nécessite une formation supplémentaire, la HMONP.

Le cycle master peut conduire aussi vers d’autres formations d’enseignement supérieur, comme des masters, dans le respect des conditions particulières d’accès à ces formations.

Le deuxième cycle est accessible, en formation initiale, aux étudiants :

- titulaires du diplôme d’études en architecture (DEEA) ;

- justifiant d’un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence de ce diplôme en application d’une réglementation nationale ;

- justifiant de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès à ce niveau d’études.

Le deuxième cycle n’est pas proposé en tant que formation professionnelle continue à l’ENSAPLV.

Le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (DEA) est délivré au vu de la validation de l’ensemble des UE constitutives de la formation, à savoir : la totalité des UE des deux années incluant le projet de fin d’études (PFE) et la validation du stage obligatoire de formation pratique.

Présentation des enseignements

Domaines d’études (DE)

Cinq domaines d’études (DE) structurent l’offre de formation du cycle master à l’ENSAPLV. L’étudiant construit son parcours personnalisé en s’inscrivant selon son projet professionnel et les compétences qu’il souhaite développer, aux enseignements spécifiques d’un domaine.

Dans chaque DE, plusieurs choix de séminaires, d’enseignements de projet, d’explorations et d’expérimentations pédagogiques interdisciplinaires (EPI) sont proposés. L’étudiant doit valider dans l’un des domaines d’études au moins un enseignement de projet, un séminaire (sur trois semestres avec soutenance du mémoire), une exploration et une expérimentation pédagogique interdisciplinaire.

Ce domaine d’études propose d’interroger l’architecture à travers d’autres disciplines de l’espace. Il repose sur la pluridisciplinarité des pratiques pour penser la complexité de l’architecture. Sont réunis en son sein des enseignements qui développent des approches artistiques et scénographiques singulières dans leur relation avec l’architecture, la ville et les territoires.

Les trois axes de recherche qui structurent le domaine (1/ Scénographie et architecture : la scénographie, un art du lieu, la scénographie, une culture de l’espace ; 2/ Art, Cinéma, Architecture : comment le cinéma permet-il d’appréhender l’architecture ? ; 3/ Démarches plastiques et territoires urbains : questionner la matérialité des lieux et révéler des potentiels d’espaces urbains et paysagers Art, architecture, territoire d’expérimentations) proposent d’investir le champ de l’art contemporain, du spectacle vivant et de la scénographie dans le but d’enrichir l’approche du projet architectural dans sa dimension urbaine et sociale, et la démarche de sa conception basée en partie sur l’expérimentation. Le travail proposé s’articule entre pratique et théorie et les enseignements (séminaires, projets transversaux) s’inscrivent dans cette démarche de l’expérimentation et de la recherche en questionnant largement la démarche de conception architecturale tant dans sa complexité fonctionnelle que technique.

Deux convictions animent ce domaine d’études :

- Face aux multiples crises (environnementale, géopolitique, économique, numérique, etc.), les questions matérielles et constructives sont plus que jamais cruciales pour l’architecture contemporaine. Construire ou ne pas construire ? Construire pour combien de temps ? Démolir ou réparer ? Transformer ou recycler ? Quelles méthodes de conception utiliser ? Quels instruments pour mieux penser avant d’agir ? Quels matériaux employer ? D’où viennent-ils ? Quels en sont les coûts financier, énergétique, écologique, humain ? Comment les mettre en œuvre ? Avec qui ? Pour produire quelle esthétique ? Comment la relation aux matériaux transforme-t-elle la cognition ? En engageant tous ces sujets, la pensée et la pratique constructive portent en elles des promesses de réponses architecturales tangibles face aux défis du monde actuel et à venir.

- Ces questions matérielles et constructives ne peuvent être pleinement saisies si elles ne sont pas articulées avec les autres enjeux de l’architecture, si elles ne réinterrogent pas ses fondements disciplinaires, son corpus historique et théorique, ses catégories esthétiques, ses outils de conception, les formes de professionnalisation de l’architecte. C’est pourquoi, le domaine CCA se veut éminemment transversal afin de décloisonner ces questions et d’envisager dans sa complexité l’agir architectural actuel. Cette transversalité s’organise en tissant trois composantes thématiques principales, portées chacune par un des trois séminaires du DE : la théorie et l’histoire de l’agir architectural contemporain, les pratiques constructives de l’architecture durable et les méthodes de conception « instrumentées ».

Ce domaine d’études explore la question de l’Habiter et de ses relations aux territoires, au regard des pratiques sociales et des évolutions des formes de l’urbanisation et des architectures de l’habitation collective. Il s’attache à l’analyse des perceptions et pratiques de l’espace ainsi qu’à l’étude, la conception et transformation d’édifices, espaces publics, tissus et territoires métropolitains.

L’Habiter est envisagé au sens large, considérant que l’action d’habiter engage une diversité d’acteurs agissant sur et dans l’espace, dans une négociation permanente visant à répondre aux besoins et soulager les tensions du monde contemporain. Au sein des “mondes urbains” – métropoles et extensions périurbaines, agglomérations moyennes et franges (r)urbaines –, il s’agit d’aborder les processus, les approches et les pratiques à même de générer ou d’accompagner les mutations, de garantir par la transformation des situations construites les conditions de l’Habiter en ville, d’impulser de nouveaux équilibres socio-spatiaux, ou de faire perdurer ceux qui existent.

Autour de trois séminaires (1/ Architectures de l’habitat, espaces, usages, processus ; 2/ Habitat et ville durable, pour une approche critique de la fabrique urbaine ; 3/ Territoires de l’écologie politique) -, en dialogue avec les enseignements de projets et les dispositifs d’exploration et d’expérimentation, les méthodes développées sont hybrides, pluridisciplinaires et multi-scalaires. Investissant terrains, thèmes et pratiques diversifiés, entre logement et territoire métropolitain, typologie et morphologie urbaine, participation, programmation et conception, elles visent à porter un regard critique sur les espaces habités contemporains, et à produire une approche critique et écologique de l’innovation spatiale et sociale.

“L’histoire n’est pas le passé, c’est notre présent. Nous portons notre histoire avec nous, nous sommes notre histoire” nous rappelle James Baldwin.

Le dialogue entre les époques que “construire dans le construit” induit, est un enjeu à haut potentiel écologique, mais aussi artistique. De nombreux architectes ont réalisé leurs œuvres les plus marquantes par la transformation d’un bâtiment existant. Reconversions, réhabilitations, restaurations et extensions, sont des espaces de créations majeurs.

En travaillant sur l’histoire, il s’agit d’inventer le présent tout en pouvant plus aisément s’affranchir des modes formelles du moment. Dans cette perspective, ce domaine d’étude s’intéresse à l’histoire et aux modes de transformation des différents patrimoines bâtis existants : reconnus, méconnus, banals ou ordinaires… Il porte donc aussi bien sur les monuments classés ou inscrits que sur le patrimoine de valeur, mais non encore repéré, et intègre les patrimoines modestes (ruraux, industriels, modernistes).

Il questionne aussi la transformation écologique du patrimoine ordinaire ou autoproduit qui compose la ville dans sa diversité et, à l’opposé des “palimpsestes urbains” dans lesquels seul le terrain du site est réutilisé, il appuie ses modifications urbaines sur la transformation des bâtis préexistants, qu’il faut restaurer, réhabiliter, reconvertir, rehausser, transformer : construire avec le construit ou construire dans le construit. Avec l’appui du séminaire Histoire et pratiques des transformations du cadre bâti la question du patrimoine est posée tant dans sa dimension conceptuelle qu’à travers la diversité des pratiques en maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. Le domaine d’étude intègre aussi les questions méthodologiques de relevés, d’analyse, de diagnostic et de représentation du bâti ancien, ainsi que les techniques de restauration, de réhabilitation, qu’elles soient anciennes ou modernes.

Le contexte dans lequel s’exerce l’architecture est en profonde évolution. L’urbanisation généralisée des territoires et des modes de vie, la consommation grandissante et non maîtrisée d’énergie de matières et de sols, l’atrophie de la biodiversité sont autant d’éléments qui transforment la planète, ses territoires, ses paysages comme les modes de vie de ses populations. Alors que les dégradations environnementales s’accélèrent, que les catastrophes se multiplient, mieux comprendre les dynamiques et fragilités des milieux humains nous semble indispensable pour, à partir de l’architecture, agir au mieux dans ce monde déstabilisé. S’initient alors de nouvelles compétences théoriques et pratiques qui croisent les échelles architecturales, urbaines et paysagères et s’ouvrent à de nouvelles connaissances issues des sciences de la vie et de la Terre, du paysage, de la philosophie. Elles supposent de prendre en compte l’altérité des lieux, le vécu de leurs populations. Elles incitent à repenser les manières de construire comme de faire localement société de manière pérenne et démocratique. En regard de tels enjeux, ce domaine d’étude interroge la pratique d’une éthique architecturale, territoriale, paysagère apte à proposer un “aménagement” des milieux. Pour aborder ces questions dans toutes leurs richesses, ce domaine d’étude regroupe trois séminaires : 1/ Architectures des milieux habités : philosophie, architecture, urbain ; 2/ Architecture/s et paysage/s : les fondamentaux ; 3/ Architecture : fabrique soutenable du tout monde, ainsi qu’un certain nombre de groupes de projets. Fort de la diversité d’approches et de cultures de ses enseignants, ce domaine d’études est un lieu de découverte et d’approfondissement de la complexité inhérente de la pratique architecturale dans ce contexte anthropocénique, entre potentialité et vulnérabilité, connaissances académiques et savoir-faire de transformation, regards ouverts sur le contemporain et prises en compte du déjà-là.

Master 1

Semestre 7

L’enseignement est réparti en trois unités d’enseignement :

- UE7.1 : Exploration / Recherche / Projet

- UE7.2 : Parcours de l’étudiant

- UE7.3 : Connaissances (hors domaines d’études)

L’enseignement est réparti en trois unités d’enseignement :

- UE8.4 : Exploration / Recherche / Projet

- UE8.5 : Parcours de l’étudiant

- UE8.6 : Connaissances (hors domaines d’études)

Au cours des semestres 7 et 8, des enseignements qui renforcent la cohérence des domaines d’études sont proposés en plus des enseignements de projets et de séminaires :

- Exploration : organisé tout au long du semestre, cet enseignement de 22 h réunit deux champs disciplinaires distincts. Le thème de l’exploration est lié au domaine d’études dans lequel l’étudiant s’inscrit.

- Expérimentation pédagogique interdisciplinaire (EPI) : cet enseignement de 44 h dont 35 h en intensif réunit deux champs disciplinaires distincts. En lien avec la thématique du domaine d’études dans laquelle elle s’inscrit, l’EPI est en lien avec le séminaire ou le projet.

L’étudiant peut demander la validation d’une initiative étudiante (VIE) en remplacement d’une expérimentation pédagogique interdisciplinaire.

Par ailleurs, des enseignements au choix sont proposés dans l’UE Connaissances en cohérence avec le projet professionnel de l’étudiant, à savoir :

- enseignement aux choix en Sciences et Techniques pour l’Architecture (STA) parmi les 13 proposés (ouvert au S7 et S8) ;

- enseignement au choix en Histoire ou en Sociologie ou Philosophie (ouvert au S7, S8 et S9) ;

- enseignement au choix entre Droit ou Transitions écologiques (ouvert au S7, S8 et S9).

Cette UE contient l’enseignement de langues.

Master 2

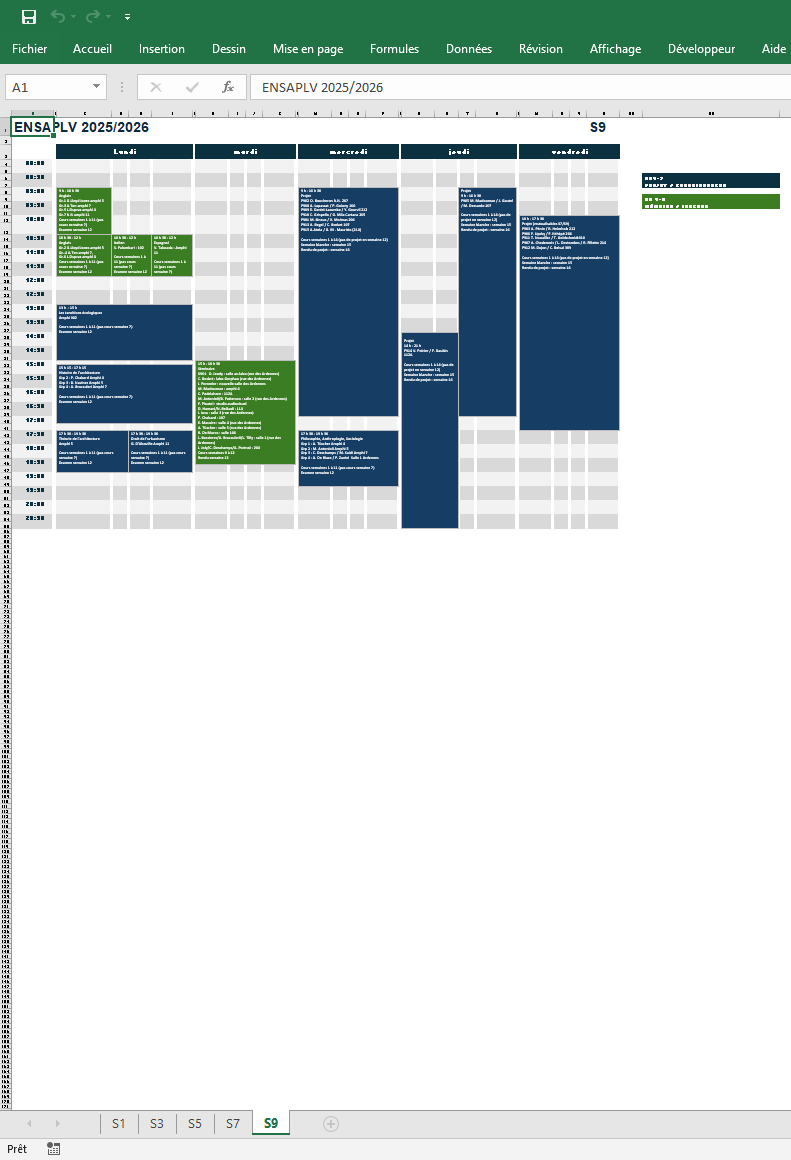

Semestre 9

L’enseignement est réparti en deux unités d’enseignement :

- UE9.7 : Exploration / Recherche / Projet

- UE9.8 : Parcours de l’étudiant

Semestre 10

L’enseignement est réparti en deux unités d’enseignement :

- UE10.9 : Exploration / Recherche / Projet

- UE10.10 : Parcours de l’étudiant

Durant le semestre 9, l’étudiant finalise la rédaction de son mémoire qui donne lieu à une soutenance.

Il choisit deux enseignements parmi ceux qui lui sont proposés :

- enseignement au choix en Histoire ou en Sociologie ou Philosophie (ouvert au S7, S8 et S9);

- enseignement au choix entre Droit ou Transitions écologiques (ouvert au S7, S8 et S9).

Le projet de fin d’études (PFE) en semestre 10 est un travail personnel qui consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d’un rapport de présentation. Il s’inscrit dans le domaine d’études choisi par l’étudiant. Il doit être de nature à démontrer sa capacité à maîtriser la conception architecturale, à mettre en œuvre les connaissances et les méthodes de travail acquises au cours de sa formation.

L’UE Parcours de l’étudiant comprend le stage de formation pratique qui se déroule sur une période de huit semaines à plein temps, ainsi qu’un module Métiers de l’architecture. Enfin, l’obtention d’une certification en langues de niveau B2 conditionne la délivrance du DEA.

Ressources

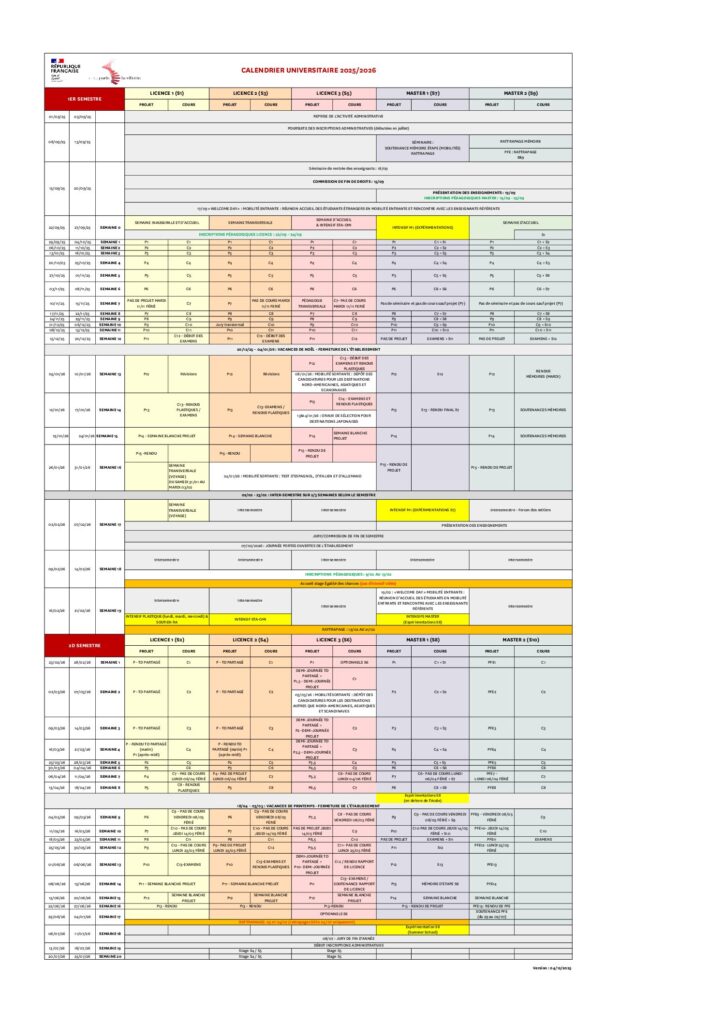

Calendrier universitaire - Cycles Licence et Master, 2025-2026

Fichier pdf - 1 pages - 209.64 Ko

- Service de l'organisation des formations, de la scolarité et de la vie étudianteSite Flandre - Bureau 7 - Esc. 1A, 3e étage01 44 65 23 16opaline.bonin@paris-lavillette.archi.fr

Opaline Bonin

Gestionnaire pédagogique et administrative Master 1Formation initiale  Service de l'organisation des formations, de la scolarité et de la vie étudianteSite Flandre - Bureau 7 - Esc. 1A, 3e étage01 44 65 23 17myriam.servieres@paris-lavillette.archi.fr

Service de l'organisation des formations, de la scolarité et de la vie étudianteSite Flandre - Bureau 7 - Esc. 1A, 3e étage01 44 65 23 17myriam.servieres@paris-lavillette.archi.frMyriam Servières

Gestionnaire pédagogique et administrative Master 2Formation initiale- Service de l'organisation des formations, de la scolarité et de la vie étudianteSite Flandre - Bureau 7 - Esc. 1A, 3e étage01 44 65 23 18melina.vantemsche@paris-lavillette.archi.fr

Mélina Van Temsche

Gestionnaire pédagogique stages Licence, Master et Bi-cursus / césureFormation initiale